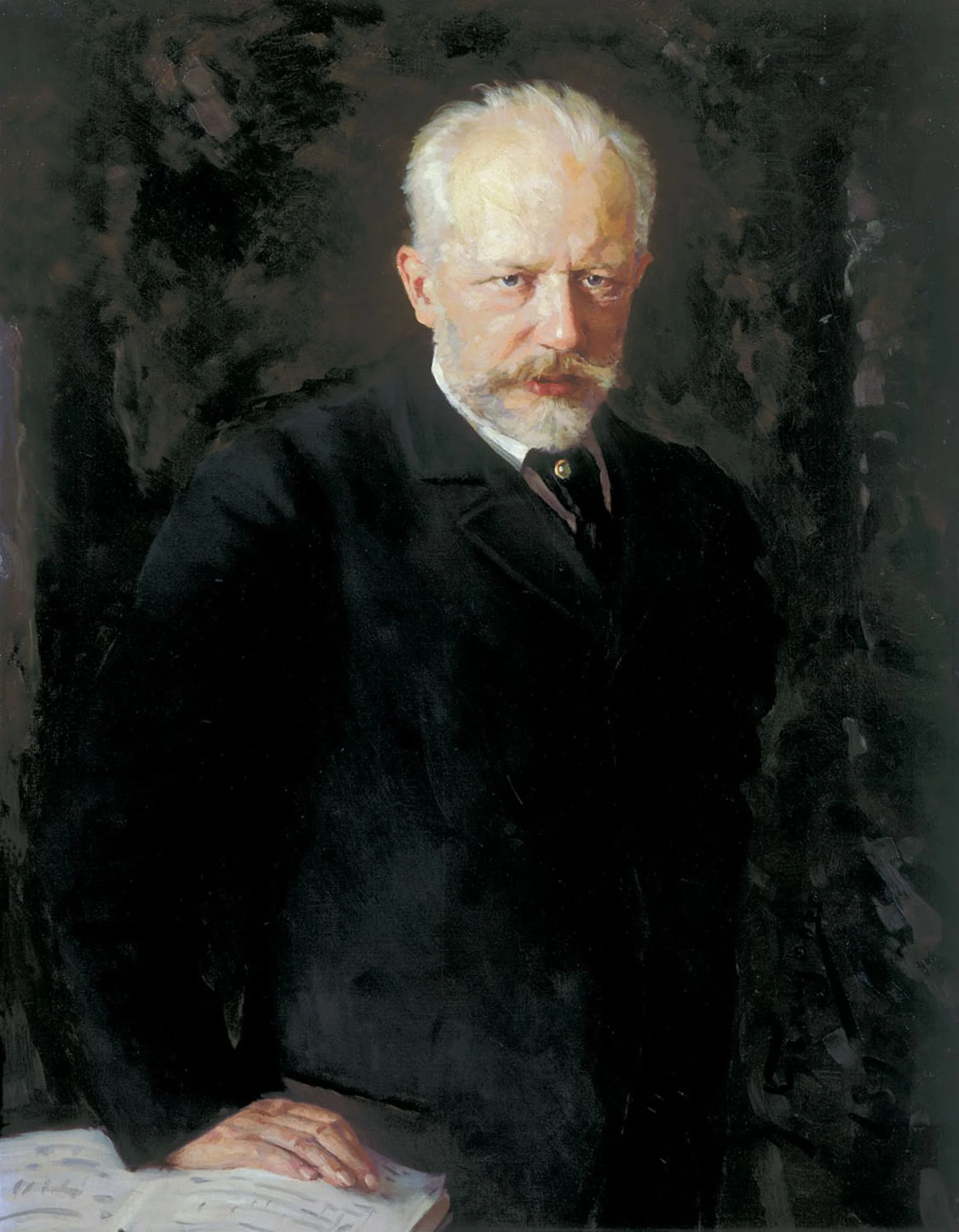

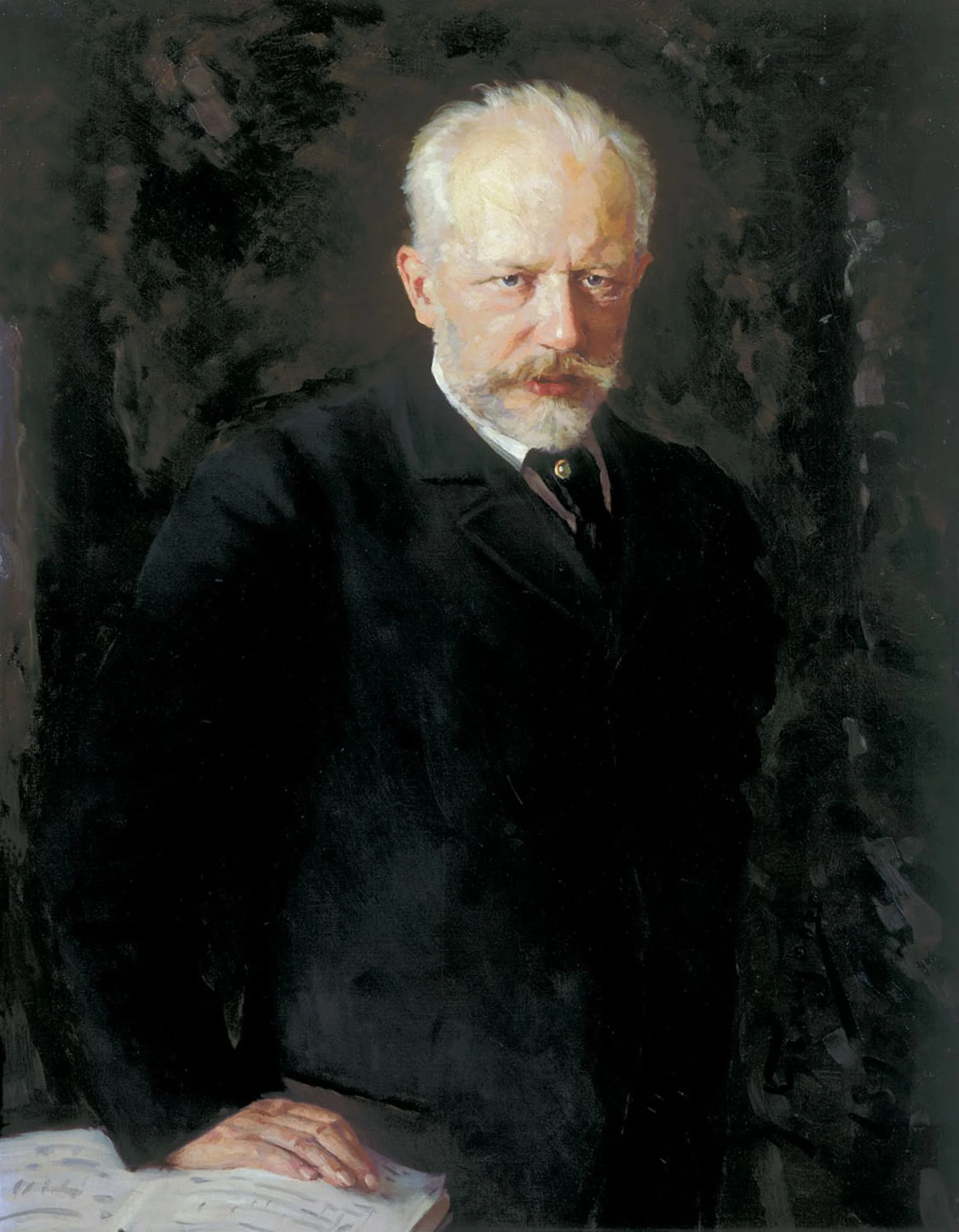

Pjotr Iljitsch Tschaikowski

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Pjotr Iljitsch Tschaikowski

Zwischen Melodie-Magie und dramatischer Wucht: Warum Tschaikowski bis heute Herzen erobert

Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840–1893) gehört zu den meistgespielten Komponisten der Romantik. Seine Musik verbindet melodischen Reichtum, farbenprächtige Orchestrierung und psychologische Tiefe – eine Handschrift, die Sinfonik, Oper und vor allem die Ballettmusik neu definierte. Geboren in Wotkinsk, ausgebildet am St. Petersburger Konservatorium, feierte er noch zu Lebzeiten internationale Erfolge. Heute prägen Schwanensee, Dornröschen und Der Nussknacker ebenso das Musikleben wie die Pathétique, das 1. Klavierkonzert und die Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia. Dieser Artikel zeichnet Musikkarriere, künstlerische Entwicklung, Diskographie und kulturellen Einfluss nach – fundiert und mit Blick auf aktuelle Rezeption.

Frühe Jahre und Ausbildung: Vom Juristen zum Komponisten

Tschaikowski wuchs als zweitältestes von sechs Kindern in einer Ingenieursfamilie auf. Die frühe Klavierbildung weckte eine anhaltende Faszination für Klangfarbe und Melodik, doch zunächst führte sein Weg in die Verwaltung: Nach dem Abschluss der Kaiserlichen Juristenschule diente er im Justizministerium. Mit der Gründung des St. Petersburger Konservatoriums durch Anton Rubinstein eröffnete sich ihm 1862 die Perspektive einer professionellen Musikkarriere. Er studierte Komposition und Theorie, schloss 1865 ab und stand damit an der Nahtstelle zwischen westlich geprägter Konservatoriumsschule und der nationalrussischen Bewegung der „Gruppe der Fünf“ – eine produktive Reibungsfläche, die sein stilistisches Profil schärfte.

Prägend wurde neben Rubinstein das Umfeld aus Konzertpraxis, Opernbesuchen und musiktheoretischer Strenge. Tschaikowskis frühe Werke verraten bereits sein Sensorium für orchestrale Farbe, seine Neigung zu kantabler Melodik und den Drang, Emotionen dramaturgisch in Form zu bringen. Diese künstlerische Entwicklung, verbunden mit einer beständigen Selbstkritik, zielte auf Werke, die Ausdruck und Struktur gleichermaßen verpflichten.

Durchbruch zwischen Bühne und Konzertsaal

Der internationale Durchbruch gelang in den 1870er-Jahren. Das 1. Klavierkonzert b-Moll op. 23, 1875 in Boston uraufgeführt, setzte ein kraftvolles Statement: Monumentale Eröffnungsakkorde, weiträumige Melodik, symphonischer Zugriff auf das Konzertgenre. Ursprüngliche Skepsis mancher Kollegen wandelte sich in glühende Anerkennung; das Werk avancierte zu einem der meistgespielten Klavierkonzerte überhaupt. Parallel profilierte Tschaikowski seine orchestrale Programmmusik. Mit der Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia, deren Gestalt er mehrfach revidierte, schuf er eine Spannungsdramaturgie aus Konflikt, Liebesthema und tragischem Ausklang – ein Musterbeispiel für musikalisches Storytelling.

Auch in Oper und Vokalmusik beschritt er eigenständige Wege. Eugen Onegin, nach Puschkin, zeigt seine Fähigkeit, literarische Psychologie in Gesangslinien und orchestrale Zwischenspiele zu übersetzen. Spätere Bühnenwerke wie Pique Dame bündeln seine melodische Erfindungsgabe mit einer raffinierter gewordenen Harmonik, die seelische Zustände präzise ausleuchtet.

Die Ballett-Revolution: Schwanensee, Dornröschen, Der Nussknacker

Tschaikowski hob die Ballettmusik aus der Sphäre des bloßen Tanzbegleitwerks in den Rang symphonischer Dichtung. Schwanensee (1876) besticht durch leitmotivische Arbeit und lyrische Kantilenen, die den Bühnengestalten Klangidentität verleihen. In Dornröschen (1889) verbindet er höfische Tanzformen mit opulenter Orchestrierung und klassizistischem Maß. Der Nussknacker (1892) entfaltet ein Kaleidoskop orchestraler Farben: Celesta und delikate Holzbläserfarben prägen die ikonische Zuckermärchenwelt, rhythmische Prägnanz und klare Formspieler sorgen für Bühnenspannung.

Mit diesen Partituren etablierte Tschaikowski ein neues Paradigma: Ballett als musikalisch-dramatisches Gesamtkunstwerk. Kompositorisch zeigt sich eine Balance aus architektonischer Klarheit, melodischem Erfindungsreichtum und orchestraler Virtuosität – eine Dramaturgie, die Tanz, Szene und Symphonik verschmilzt und bis heute Ballettensembles weltweit prägt.

Sinfonische Dramaturgie: Triumph und Tragik

Die Sinfonien Nr. 4–6 markieren Tschaikowskis sinfonische Meisterphase. Die Vierte spielt mit dem Motiv des „Fatum“: pointierte Blechsignale, eruptive Dynamik und kontrastierende Klangflächen spannen einen Bogen vom inneren Konflikt zum ekstatischen Finale. Die Fünfte vertieft die Idee des wiederkehrenden Schicksalsmotivs, jedoch mit wärmer timbrierter Kantabilität und nobler Linienführung in den Holzbläsern. In der Pathétique (Nr. 6, 1893) erreicht seine Formdramaturgie eine radikale Zuspitzung: Das Adagio lamentoso als Schluss verweigert die konventionelle Apotheose und entlässt das Publikum in erschütterte Stille. Technisch zeigt sich eine meisterhafte Kontrolle über Formabschnitte, Übergänge und thematische Transformation – sinfonische Architektur als Psychogramm.

Diese Werke verbinden romantische Geste und kompositorische Strenge: dichte motivische Arbeit, weitgespannte Perioden, raffinierte Registermischungen. Die orchestrale Textur bleibt trotz klanglicher Opulenz transparent; Kontrapunktik und Begleitfiguren fügen sich zu energetischen Ketten, die die musikalische Erzählung vorantreiben.

Opern, Chor- und Kammermusik: Breite einer großen Diskographie

Jenseits von Ballett und Sinfonik reicht Tschaikowskis Œuvre von Opern wie Eugen Onegin, Pique Dame, Iolanta über Kantaten und Chorwerke bis zu Kammermusik. Die Streicherserenade C-Dur und das Sextett Souvenir de Florence verbinden klassizistische Eleganz mit russischem Kolorit. Im Konzertfach ergänzen die Rokoko-Variationen für Violoncello, das Violinkonzert D-Dur und die Concert Fantasia seine Handschrift um solistische Virtuosität, ohne die symphonische Grundspannung zu verlieren.

Die Diskographie spiegelt diese Vielfalt. Legendäre Deutungen der Sinfonien und Konzerte – von historischen Aufnahmen bis zu aktuellen Referenzen – dokumentieren eine lebendige Interpretationsgeschichte, in der Klangästhetik, Tempi und Artikulation je nach Epoche unterschiedliche Akzente setzen. Gerade das 1. Klavierkonzert und die Pathétique bleiben Prüfsteine für pianistisches und dirigentisches Profil.

Musikalische Sprache: Melodik, Harmonik, Orchestrierung

Tschaikowskis melodische Sprache lebt von kantablen Bögen, oft in den Streichern geführt, mit prägnanten Motiven in Holz und Blech. Harmonisch bewegt er sich zwischen tonaler Stabilität und ausdrucksvoll chromatizistischen Abweichungen; Sequenzen und plötzliche Modalwechsel erzeugen dramatische Verdichtungen. Charakteristisch sind orchestrale „Klanginseln“: solistische Holzbläserfarben, Celesta-Glitzern, Harfenarpeggien, dazu energiereiche Blechakkorde. Rhythmische Motorik in Scherzi und Finali kontrastiert mit innigen Andante-Passagen – ein dramaturgisch wirksames Wechselspiel, das sich durch sein Gesamtwerk zieht.

Diese Produktionstechnik – bewusste Registerdramaturgie, dynamische Terrassen und gezielte instrumentale Leuchtfarben – erklärt, warum seine Partituren auf der Bühne „sprechen“: Sie sind szenisch gedacht, auch wenn sie nicht explizit programmatisch sind. Die Balance aus Eingängigkeit und kompositorischer Subtilität macht seine Musik zugleich publikumswirksam und analytisch ergiebig.

Rezeption, Wirkung und kulturgeschichtliche Einordnung

Schon Zeitgenossen sahen in Tschaikowski eine Stimme der Moderne: Neue Klangkombinationen, emotionale Direktheit und architektonische Disziplin wirkten frisch und originell. Spätere Generationen interpretierten seine Werke unterschiedlich – als Bekenntnis, als Psychodrama, als nationale Ikone. Musikhistorisch steht er zwischen westlicher Satztechnik und russischem Idiom, vermittelt zwischen Konservatoriumstradition und nationalistischer Schule. Diese Vermittlungsposition machte seine Musik zum internationalen Exportschlager: universell lesbar und zugleich unverkennbar russisch.

Auch das biografische Narrativ wurde in jüngerer Forschung nuanciert. Anstelle eines einseitig „tragischen“ Künstlers zeichnet sich das Bild eines hochproduktiven, humorvollen, gesellschaftlich präsenten Komponisten, dessen Briefe und Zeitdokumente facettenreiche Lebenswirklichkeit zeigen. In der Rezeptionsgeschichte bleibt Tschaikowski ein Seismograf für Fragen von Identität, Gefühl und künstlerischer Wahrhaftigkeit.

Höhepunkte der Diskographie und Interpretationsgeschichte

Im Katalog klassischer Referenzen ragen Einspielungen der Sinfonien Nr. 4–6 sowie des 1. Klavierkonzerts heraus. Historische Deutungen mit sowjetischen Spitzenorchestern prägten eine Ästhetik dramatischer Zuspitzung, während jüngere Zyklen – etwa mit internationalen Spitzenorchestern – klangliche Transparenz und textnahe Lesarten betonen. Auch Opern und Ballette profitieren von periodengerechter Aufführungspraxis, schärferer Artikulation und sorgsam austarierten Tempi. Diese Diskographie ist mehr als ein Archiv: Sie bildet den Resonanzraum einer anhaltenden Interpretationsdebatte um Pathos, Tempo und Klangbalance.

Bemerkenswert bleibt, wie flexibel Tschaikowskis Musik auf neue Produktionsstandards reagiert: hochauflösende Aufnahmen zeigen die Feinmechanik seiner Orchestrierung – von pizzicato-getriebenen Texturen bis zu breit strahlenden Tutti. Die Vielfalt macht Vergleiche reizvoll und schärft das Verständnis für seine kompositorische Ökonomie.

Gegenwart 2024/2025: Lebendige Präsenz auf Bühne und Plattformen

Tschaikowskis Werke bleiben Kernrepertoire internationaler Orchester und Ballettkompanien. Auch in der aktuellen Saison stehen Konzerte und Ballettabende mit seinen Sinfonien, Konzerten und Ballettpartituren auf bedeutenden Spielplänen – ein Indiz für ungebrochene Strahlkraft. Parallel kuratieren Streaming-Dienste redaktionelle Schwerpunkte und Neuerungen im Katalog, von frischen Aufnahmen bis zu thematischen Sammlungen. Für Hörerinnen und Hörer entsteht so ein fortlaufender Dialog zwischen historischer Referenz und zeitgenössischer Interpretation.

Diese Aktualität zeigt, wie Tschaikowskis Klangsprache Generationen verbindet: romantisches Idiom, das Gefühle unmittelbar adressiert, und kompositorische Präzision, die Profis fordert. Wer seine Musik heute hört, erlebt beides – emotionale Resonanz und strukturelle Klarheit.

Fazit: Warum Tschaikowski unverzichtbar bleibt

Tschaikowski vereint melodische Erfindung, orchestrale Fantasie und dramaturgische Intelligenz. Seine Ballettmusik revolutionierte das Genre, seine Sinfonien gaben inneren Konflikten architektonische Form, seine Konzerte verbinden Virtuosität mit symphonischer Dichte. Diese Mischung aus Erfahrung (Bühnenpräsenz, Ensembleverständnis), Expertise (Komposition, Orchestrierung, Form), Autorität (internationale Rezeption, Kanonisierung) und Vertrauenswürdigkeit (reich belegte Biografie und Werküberlieferung) erklärt, warum seine Musik das Musikleben der Gegenwart durchdringt. Wer ihn live hört – im Konzertsaal oder im Ballett –, versteht, wie unmittelbar romantische Klangrede bis heute berührt.

Offizielle Kanäle von Pjotr Iljitsch Tschaikowski:

- Instagram: Kein offizielles Profil gefunden

- Facebook: Kein offizielles Profil gefunden

- YouTube: Kein offizielles Profil gefunden

- Spotify: Kein offizielles Profil gefunden

- TikTok: Kein offizielles Profil gefunden

Quellen:

- Wikipedia – Pjotr Iljitsch Tschaikowski

- Encyclopaedia Britannica – Pyotr Ilyich Tchaikovsky (aktualisiert 2025)

- Tchaikovsky Research – Tchaikovsky: A Life

- Apple Music Classical – Pjotr Iljitsch Tschaikowski (Künstlerprofil, kuratierte Inhalte)

- Klassika – Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Werkverzeichnisse)

- Kölner Philharmonie – Programmübersicht mit Tschaikowski-Werken (Saison 2025)

- Wikipedia (EN) – Piano Concerto No. 1 (Entstehung, Uraufführung)

- Wikipedia (EN) – Symphony No. 6 „Pathétique“ (Kontext, Rezeption)

- Wikipedia: Bild- und Textquelle