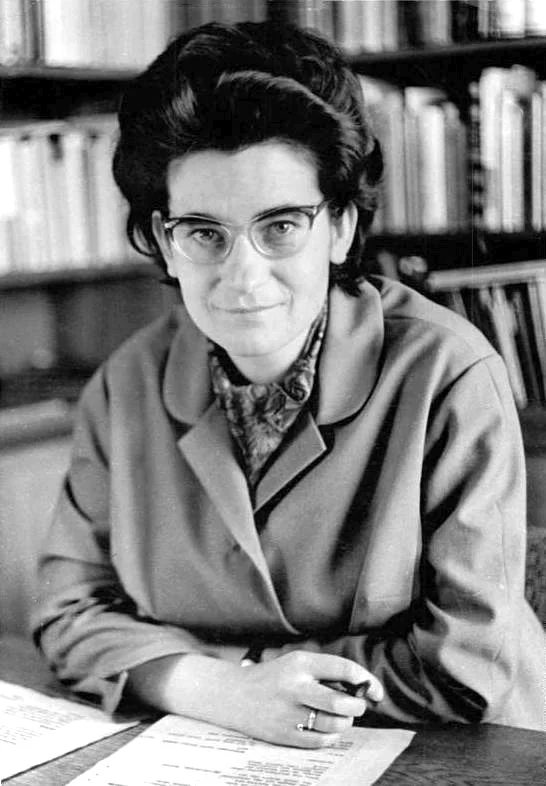

Christa Wolf

Image from Wikipedia

Image from Wikipedia

Christa Wolf – eine Stimme der deutschen Literatur, die Generationen prägte

Eine Autorin zwischen geteiltem Himmel und geeinter Erinnerung

Christa Wolf, geboren 1929 im damaligen Landsberg an der Warthe und 2011 in Berlin verstorben, zählt zu den prägendsten Erzählerinnen der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Ihre Musikkarriere im engeren Sinne existierte nicht, doch ihre literarische Bühnenpräsenz war enorm: Wolf verband poetische Verdichtung mit politischer Wachheit und formte aus Biografie, Zeitgeschichte und Mythos eine unverwechselbare künstlerische Entwicklung. Ihre Romane, Erzählungen und Essays wurden in viele Sprachen übersetzt, vielfach ausgezeichnet und in Ost wie West intensiv diskutiert. Sie schrieb Literatur, die Klangfarbe hat: Komposition, Arrangement, Motivreprise und thematische Variation strukturieren ihre Prosa – von den frühen Werken der 1960er Jahre bis zu den späten Selbstbefragungen der 2000er Jahre.

In der DDR wurde Wolf früh zur literarischen Autorität; nach 1989 blieb sie eine unüberhörbare Stimme der intellektuellen Öffentlichkeit. Anerkennung und Kritik begleiteten sie gleichermaßen: Ihr Werk erhielt höchste Literaturpreise, zugleich stand sie im Zentrum heftiger Debatten um Verantwortung, Erinnerung und die Zwiespältigkeit gelebter Biografien in der Diktatur. Gerade diese Spannungen verleihen ihrem Œuvre bis heute Relevanz.

Biografie: Prägungen, Studienjahre und erste literarische Schritte

Kindheit und Jugend von Christa Wolf standen im Zeichen von Krieg, Flucht und Neuanfang. Nach 1945 lebte sie in Mecklenburg, studierte Germanistik in Jena und Leipzig und arbeitete in der Folge als Lektorin und Kritikerin. Diese frühe Nähe zu Literaturbetrieb und Verlagspraxis schärfte ihr Sensorium für Komposition und Produktion von Texten und brachte sie in Austausch mit Autorinnen und Autoren, die die kulturelle Landschaft der DDR formten. Die Erfahrung des Neuanfangs, das Ringen um persönliche Integrität und der Wille, die Sprache als Arbeits- und Erinnerungsraum zu verteidigen, blieben Grundakkorde ihres Schreibens.

Mit der Erzählung „Der geteilte Himmel“ (1963) gelang Wolf der Durchbruch. Das Buch traf den Ton einer Generation, die zwischen gesellschaftlichem Aufbruch, staatlicher Doktrin und privater Suche nach Sinn oszillierte. Stilistisch suchte Wolf eine erzählerische Form, die das Politische aus dem Intimen entwickelt – eine Poetik, die ihre spätere künstlerische Entwicklung konsequent weitertrieb.

Karrierehöhepunkte: Durchbruch, internationale Rezeption und Auszeichnungen

Die 1960er und 1970er Jahre waren Wolfs Phase der Werkfestigung: „Nachdenken über Christa T.“ (1968) als experimentelle Identitätserzählung, „Kindheitsmuster“ (1976) als große Erinnerungs- und Selbstbefragungsprosa, „Kein Ort. Nirgends“ (1979) als historisch imaginierter Dialog über künstlerische Freiheit. In den 1980er Jahren folgte mit „Kassandra“ (1983) eine mythenkritische Neuinterpretation, die patriarchale Machtstrukturen, Kriegserfahrung und weibliche Erkenntnisperspektiven ineinander komponiert. Diese Werke verankerten sie fest im Kanon, prägten Lektürelisten, Seminare und literaturwissenschaftliche Debatten weit über die DDR hinaus.

Die Autorität ihrer Stimme spiegeln renommierte Auszeichnungen: 1980 erhielt Wolf den Georg-Büchner-Preis – eine der bedeutendsten Ehrungen im deutschsprachigen Literaturraum. Später folgten unter anderem der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur (1985), der Geschwister-Scholl-Preis und der Nationalpreis der DDR (beide 1987) sowie 2010 der Thomas-Mann-Preis und der Uwe-Johnson-Preis. Diese Preisparcours dokumentiert die Ausstrahlung ihres Werks in Literaturgeschichte, Gegenwartsliteratur und europäischer Kritik.

Kontroversen, Verantwortung und Selbstaufklärung

Die 1990er Jahre brachten eine aufgeheizte Debatte: Wolfs 1990 veröffentlichte Erzählung „Was bleibt“ – bereits 1979 verfasst – wurde als literarisches Dokument der Überwachung und Angst gelesen, zugleich aber als zu spät und zu vorsichtig kritisiert. 1993 kam hinzu, dass Wolf selbst bekannt machte, in den Jahren 1959 bis 1962 als inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit geführt worden zu sein. Aus der anfänglichen Nähe folgte eine langjährige, intrusive Observierung der Autorin – biografische Ambivalenz, die sie später literarisch reflektierte. Ihre Selbstbefragung kulminierte in „Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud“ (2010), wo Erinnerung, Archivarbeit und ethische Verantwortung erzählerisch zusammenfinden. Diese Werkpassage zeigt exemplarisch, wie Wolf Komposition und Ethos verbindet.

Die Kontroverse beschädigte ihren Ruf nicht dauerhaft, sondern verschob die Rezeptionsachsen: Wolf verhandelte Schuld, Irrtum und Lernbewegung offen – eine Form der künstlerischen Entwicklung, die das Vertrauen vieler Leserinnen und Leser erneuerte. In der literaturkritischen Öffentlichkeit gilt sie bis heute als Autorin, die ästhetische Form und moralische Selbstprüfung produktiv verschränkt.

Werkverzeichnis (Auswahl) – von der frühen Moderne zur mythischen Tiefenschicht

Ein prägnanter Querschnitt durch die Diskographie – besser: Bibliographie – von Christa Wolf zeigt die Bandbreite ihrer Formen und Themen. „Der geteilte Himmel“ (1963) etablierte die soziale und psychologische Nahaufnahme in einem politisch codierten Raum. „Nachdenken über Christa T.“ (1968) experimentiert mit Montage und innerem Monolog. „Kindheitsmuster“ (1976) entfaltet Erinnerung als Arbeit an der Sprache, die die Vergangenheit nicht beschönigt, sondern seziert. „Kein Ort. Nirgends“ (1979) reflektiert Exil und Unbehaustheit über eine fiktive Begegnung Kleists mit Günderrode. „Kassandra“ (1983) erweitert Wolfs Reichweite mit einer mythenarchäologischen Erzählung, deren Arrangement antike Stoffe als Gegenwartsspiegel nutzt. „Störfall“ (1987) reagiert auf Tschernobyl und untersucht Verwundbarkeit, Angst und Verantwortung. „Was bleibt“ (1990) dokumentiert Überwachungserfahrung, „Medea“ (1996) dekonstruiert Überlieferungsgewissheiten, „Leibhaftig“ (2002) legt die Wörterbuchseite des Körpers frei. „Stadt der Engel“ (2010) führt autobiografische Recherche und kulturkritische Diagnose zu einem späten Hauptwerk zusammen.

Diese Bücher wurden international verlegt; Übersetzungen ins Englische (u. a. bei Farrar, Straus and Giroux) trugen dazu bei, dass Wolf in der globalen Literaturkritik als eine der wichtigsten deutschsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts gilt. Die Rezeptionsgeschichte zeigt konsistente Hochachtung für die narrative Intelligenz, die strukturelle Strenge der Komposition und die ethische Radikalität ihrer Fragen.

Stil, Ton und Technik: Wie Christa Wolf Literatur „komponiert“

Wolfs Prosa ist „hörbar“: Leitmotive, motivische Repetition, Polyphonie von Stimmen und ein fein austariertes Arrangement der Erzählperspektiven erzeugen einen eigenen Klangraum. Sie mischt szenische Dichte mit essayistischen Passagen, verschiebt die Brennweite zwischen intimer Innenansicht und gesellschaftlichem Panorama und variiert Tempi wie ein musikalischer Satz. Mythos dient ihr als Orchester, das Gegenwart begleitet, kommentiert und befragt. Ihre Kompositionstechniken – Verschachtelung, gedankliche Gegenstimmen, abrupte Taktwechsel – verleihen der Erzählung Spannung, ohne die semantische Klarheit zu opfern.

Inhaltlich durchzieht ihr Werk eine Ethik der Aufmerksamkeit: Sprache als Erkenntnismittel, Erinnerung als Arbeit am Selbst und Politik als gelebtes Verhältnis. Wolfs Expertise für psychologische Nuancen und historische Tiefenschichten begründet die anhaltende Faszination ihrer Texte in Lehre, Forschung und Lesekultur.

Kultureller Einfluss: Kanonisierung, Archive, Forschung

Christa Wolf ist längst Institution: Literarische Gesellschaft, Archive und Universitäten bewahren, erforschen, vermitteln. Das Christa-Wolf-Archiv in der Berliner Akademie der Künste erschließt Briefe, Manuskripte und Materialien; die Christa-Wolf-Gesellschaft kuratiert Veranstaltungen, Lesungen und Tagungen, fördert internationale Vernetzung und publiziert zur aktuellen Forschung. Eine an der Humboldt-Universität beheimatete Arbeits- und Forschungsstelle katalogisiert die Privatbibliothek von Christa und Gerhard Wolf – ein einzigartiger Resonanzraum für Quellenstudien, Seminare und öffentliche Vermittlung. Diese Infrastruktur hält Wolfs Werk im Gespräch und schafft neue Zugänge für kommende Leserinnen und Leser.

Zudem erscheinen laufend Neuausgaben und editorische Projekte, die Wolfs Texte für die Gegenwart aufbereiten. Gedenkveranstaltungen, Ausstellungen und Konferenzen – etwa zu Werkjubiläen oder thematischen Schwerpunkten – betonen ihre ungebrochene Relevanz. So bleibt Wolf nicht nur literarhistorisch bedeutsam, sondern auch Gegenwartsautorin in unseren Debatten über Erinnerung, Verantwortung, Klima, Frieden und Geschlechtergerechtigkeit.

Aktuelles: Editionen, Gedenken, Forschung und Ausstellungen

Auch posthum entfaltet sich eine lebendige Projektlandschaft: Verlage pflegen die Backlist, internationale Häuser halten Übersetzungen im Programm. Die Christa-Wolf-Gesellschaft informiert über neue Veranstaltungen, Lektüreinitiativen und Tagungen. Archive und Hochschulen erschließen den Nachlass und kontextualisieren das Werk – etwa durch Ausstellungen, Hörstücke und thematische Stadtspaziergänge. Diese Projekte zeigen die nachhaltige Wirkung eines Œuvres, das akademische Forschung, Lesekultur und kulturelle Bildung gleichermaßen inspiriert.

Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung gewinnen Wolfs Fragen nach Sprache, Wahrheit und Zivilität neue Dringlichkeit. Ihre Prosawerke liefern keinen Trostakkord, sondern Bausteine einer kritischen Kulturtechnik: aufmerksam lesen, genau hinschauen, Verantwortung benennen.

Kritische Rezeption und Debattenkultur

Die Kritik würdigte Wolf wiederholt als moralische Chronistin und stilistisch eigenständige Erzählerin. Dennoch blieb sie nie Konsensautorität: Der sogenannte „Literaturstreit“ um „Was bleibt“ und die anschließende Diskussion um ihre frühe Stasi-Verstrickung markieren neuralgische Punkte der gesamtdeutschen Erinnerungskultur. Entscheidend ist, dass Wolf diese Brüche nicht kaschierte, sondern in Sprache verwandelte – ein seltenes Beispiel gelungener Selbstaufklärung innerhalb einer prominenten literarischen Karriere. Die Spannung zwischen Autorinnenschaft und Zeitgeschichte wurde bei ihr zur produktiven Haftfläche von Literatur.

So entstand ein Werk, das nicht von makelloser Biografie lebt, sondern von der Integrität der Fragen. Gerade darin liegt die Autorität: Sprache als Versuchsanordnung für Wahrheit, Irrtum, Korrektur. Die literarische Öffentlichkeit honorierte diese Haltung – in Rezensionen, akademischen Studien und einer ungebrochenen Präsenz in Kanon und Unterricht.

Fazit: Warum Christa Wolf weiterhin gelesen werden muss

Christa Wolfs Literatur ist eine Schule der Aufmerksamkeit. Sie komponiert Erzählungen, die die innere Stimme hörbar machen und die Geräuschkulisse der Geschichte nicht ausblenden. Wer ihre Bücher liest, erlebt künstlerische Entwicklung als Lernweg: vom gesellschaftlichen Realismus über mythische Tiefenbohrungen bis zur schonungslosen Selbstbefragung. Für Leserinnen und Leser heute eröffnet ihr Werk Denk- und Empfindungsräume, die jenseits einfacher Antworten liegen. Wer Literatur als Form der Erkenntnis sucht, findet in Christa Wolf eine zuverlässige, zugleich unbequeme Begleiterin. Ihr Werk entfaltet live – in Lesungen, Seminaren, Berichten und Gesprächen – seine volle Resonanz. Nutzen Sie jede Gelegenheit, Christa Wolf neu zu entdecken.

Offizielle Kanäle von Christa Wolf:

- Instagram: Kein offizielles Profil gefunden

- Facebook: Kein offizielles Profil gefunden

- YouTube: Kein offizielles Profil gefunden

- Spotify: Kein offizielles Profil gefunden

- TikTok: Kein offizielles Profil gefunden

Quellen:

- Wikipedia – Christa Wolf

- Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung – Georg-Büchner-Preis 1980 (Christa Wolf)

- Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung – Dankrede Christa Wolf (1980)

- Suhrkamp Verlag – Autorinnenseite Christa Wolf (Preise, Werk)

- Farrar, Straus and Giroux/Macmillan – Author Page (englischsprachige Ausgaben)

- Christa-Wolf-Gesellschaft – Startseite und Aktivitäten

- Christa-Wolf-Gesellschaft – Aktuelles/Veranstaltungen

- Humboldt-Universität zu Berlin – Arbeits- und Forschungsstelle Privatbibliothek Christa & Gerhard Wolf

- Wikipedia (EN) – Der geteilte Himmel (1963)

- Der Spiegel – Interview: „Jeder Tag ist eine Erzählung“ (Stasi-Debatte)

- Der Spiegel (International) – Obituary Christa Wolf (2011)

- The New Yorker – Remembering Christa Wolf

- ORF – Bericht zu Wolf und der Stasi (Hintergrund)

- Wikipedia: Bild- und Textquelle