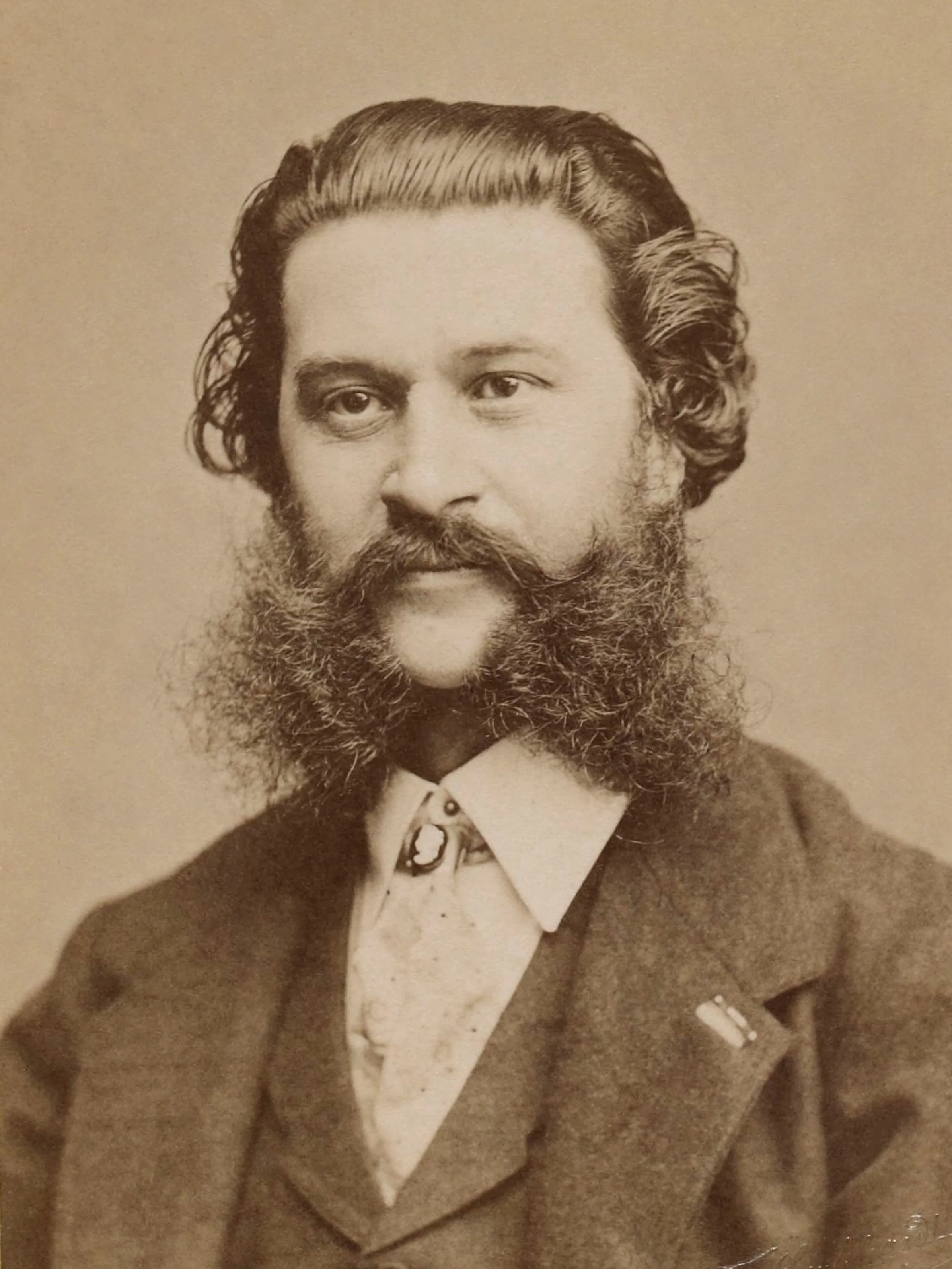

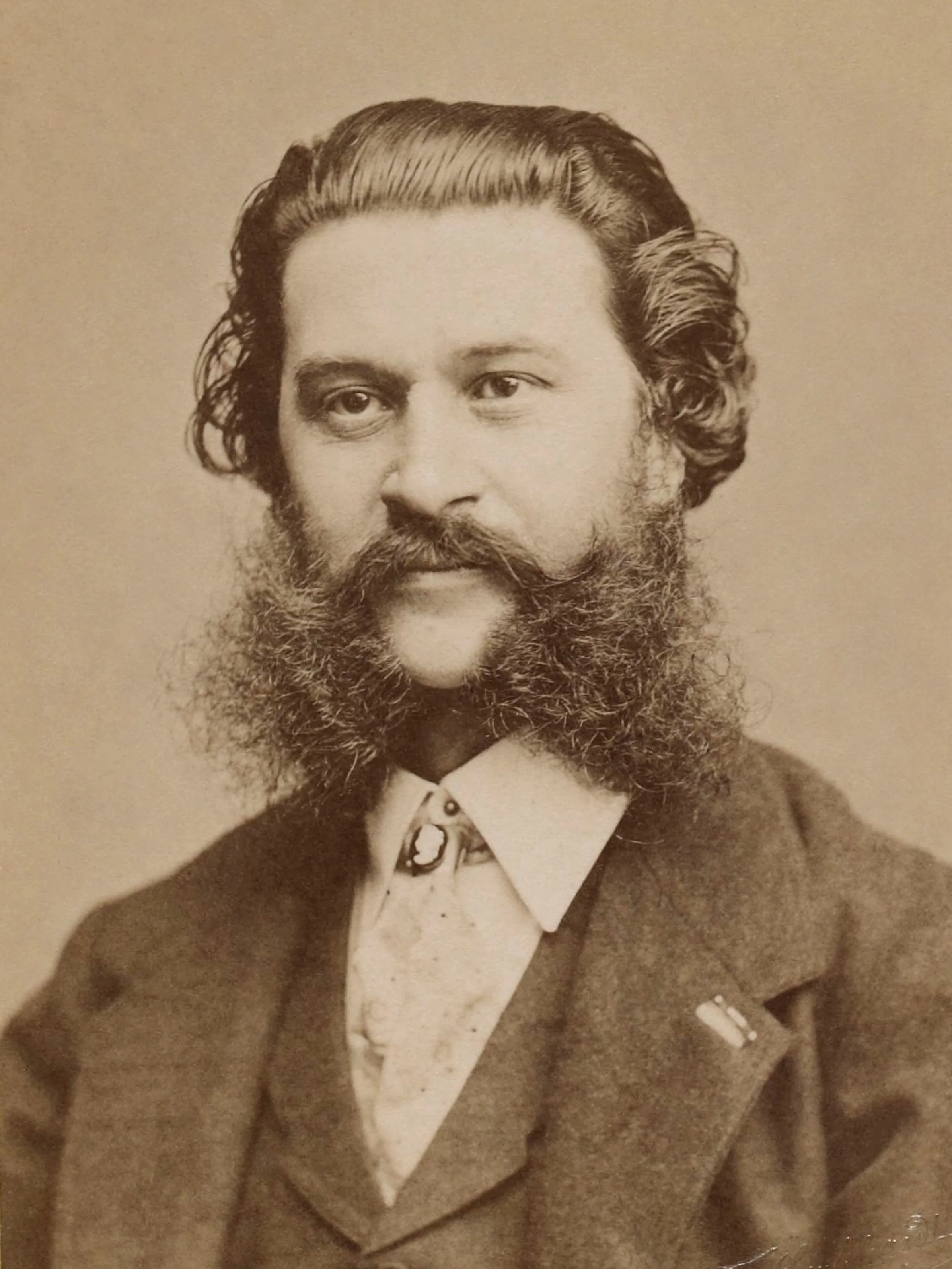

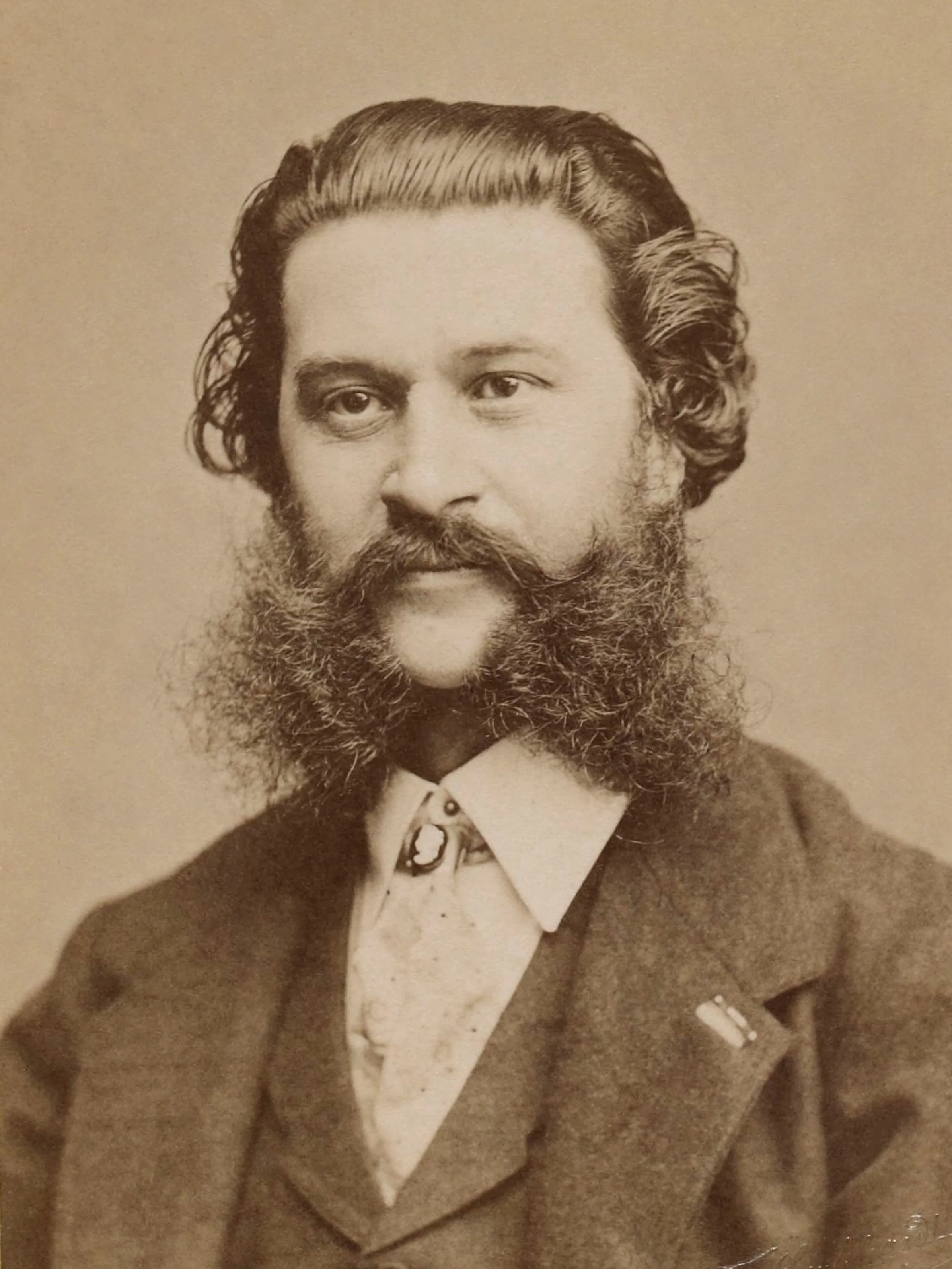

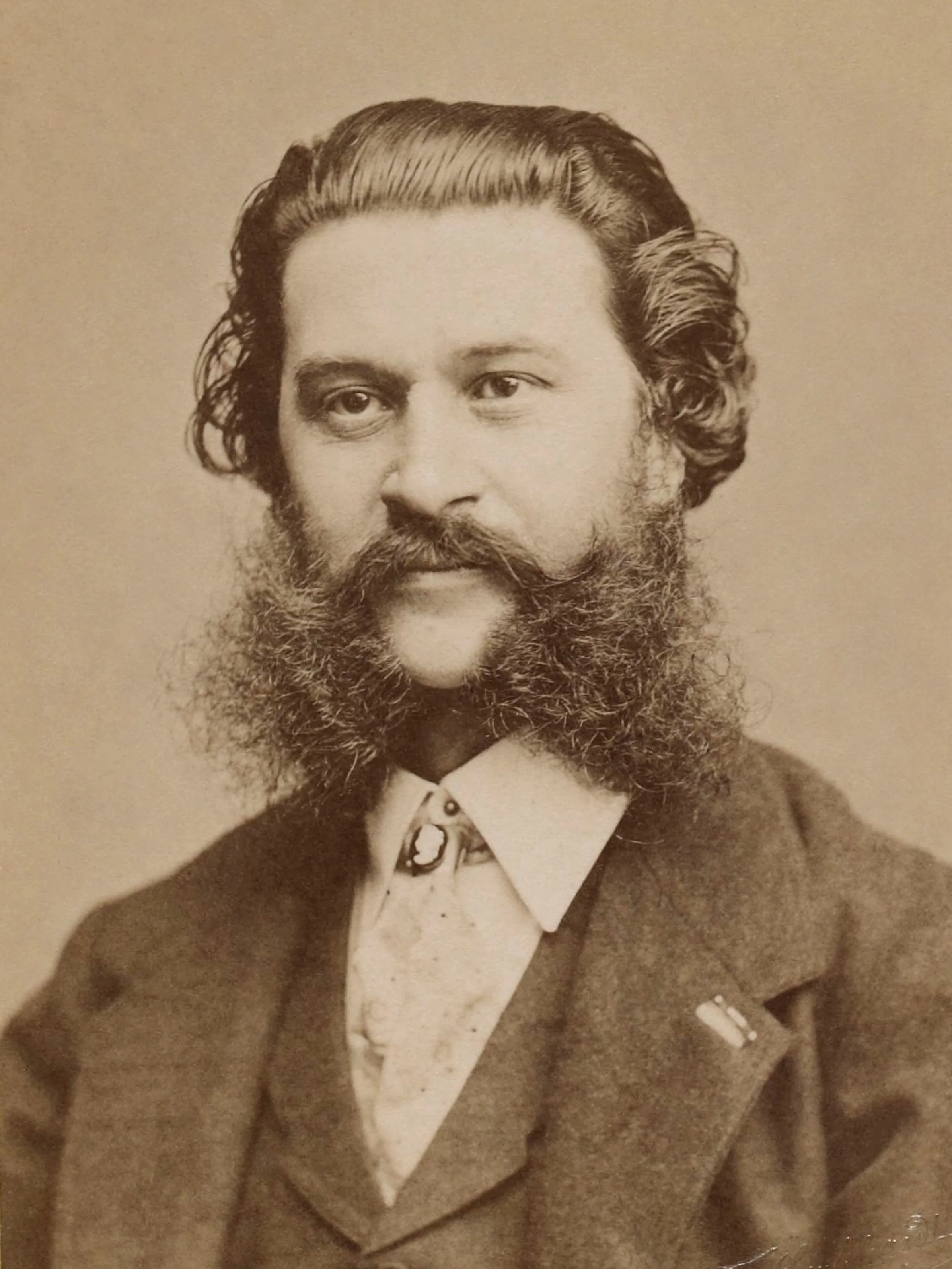

Johann Strauss (Sohn)

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Johann Strauss (Sohn) – Der Walzerkönig zwischen Ballsaal, Operette und Weltkultur

Wie ein Wiener Komponist den Klang der Moderne tanzbar machte

Johann Baptist Strauss, bekannt als Johann Strauss (Sohn) oder Johann Strauss II, prägte das 19. Jahrhundert mit einer Musikkultur, die bis heute den Jahreswechsel, Konzertsäle und Operettenbühnen der Welt bestimmt. 1825 in St. Ulrich bei Wien geboren und 1899 in Wien verstorben, entwickelte er die Tanzmusik zur hochartikulierten Kunstform, verband elegante Melodik mit brillanter Orchestrierung und schuf Operetten von bleibender Bühnenwirkung. Als „Walzerkönig“ steht er für die große Wiener Musiktradition und für eine Musikkultur, die zwischen gesellschaftlicher Unterhaltung und künstlerischem Anspruch neue Maßstäbe setzte.

Seine Musikkarriere spiegelt eine künstlerische Entwicklung, die aus dem Wiener Biedermeier in die urbane Moderne führt: vom Ballsaal über die Operette bis ins internationale Konzertleben. Mit Werken wie „An der schönen blauen Donau“, „Geschichten aus dem Wienerwald“, „Kaiser-Walzer“ und Operetten wie „Die Fledermaus“, „Eine Nacht in Venedig“ und „Der Zigeunerbaron“ wurde Strauss zum weltweit gefeierten Aushängeschild der Wiener Musik.

Biografische Anfänge: Gegen den Willen des Vaters zur eigenen Handschrift

Als ältester Sohn des komponierenden Kapellmeisters Johann Strauss (Vater) wuchs Strauss in einem Umfeld auf, in dem Tanzmusik Prestige und Broterwerb zugleich bedeutete. Der Vater favorisierte für den Sohn zunächst eine bürgerliche Laufbahn, doch der junge Johann übte heimlich Violine, studierte Kontrapunkt und Harmonie und debütierte 1844 im Dommayer’s Casino in Hietzing mit eigener Kapelle. Spätestens nach dem Tod des Vaters 1849 übernahm er die Rolle des führenden Wiener Tanzkapellmeisters, vereinte beide Orchester und etablierte ein Ensemble, das rasch internationale Beachtung fand.

Die frühen 1850er Jahre waren von hoher Arbeitsbelastung geprägt; 1853 erlitt Strauss einen nervlichen Zusammenbruch – ein biografischer Einschnitt, der seine Bühnenpräsenz zwar kurzzeitig minderte, seine kompositorische Produktivität jedoch nicht stoppte. Tourneen nach Russland (Pawlowsk bei Sankt Petersburg), später nach England und 1872 nach Nordamerika unterstrichen den internationalen Nimbus, den er als Dirigent-Komponist mit Geige in der Hand personifizierte.

Hofballmusikdirektor, internationale Tourneen und der Weg zur Operette

1863 erreichte Strauss den prestigeträchtigen Posten als k.k. Hofballmusikdirektor – ein Titel, der seine Position innerhalb der Wiener Gesellschaftskultur festigte. Zwischen 1860 und 1870 schrieb er in rasantem Tempo Walzer, Polkas, Quadrillen und Märsche – nicht als bloße Tanzschablonen, sondern als miniaturhafte Symphonien mit architektonischer Balance, farbiger Instrumentation und charakteristischer thematischer Arbeit. Um 1870 übergab er die Leitung seiner Kapelle größtenteils an seine Brüder Josef und Eduard und konzentrierte sich verstärkt auf Bühnenwerke.

Der Schritt zur Operette kulminierte 1874 in der Premiere von „Die Fledermaus“ am Theater an der Wien – einem Werk, das mit dramaturgischer Leichtigkeit, rhythmischer Delikatesse und melodischer Unwiderstehlichkeit das Genre auf ein neues Niveau hob. 1885 folgte mit „Der Zigeunerbaron“ eine abendfüllende Operettenpartitur von größerer symphonischer Atemweite und folkloristischen Farben, die STRAUSS’ Fähigkeit beweist, Unterhaltungstheater und kompositorische Substanz zu vereinen.

„An der schönen blauen Donau“: Vom satirischen Chorsatz zur globalen Klangikone

Der 1867 entstandene Walzer „An der schönen blauen Donau“ ist mehr als ein Hit: Er ist die klingende Metapher Wiens. Ursprünglich als Chorfassung für den Wiener Männergesang-Verein konzipiert und kurz darauf für Orchester umgearbeitet, wurde er zum exemplarischen Wiener Walzer mit weit ausholender Introduktion, fünf nahtlos verbundenen Walzerteilen und einer effektvollen Coda. Die Partitur demonstriert, wie Strauss die Form des Walzers orchestratorisch verdichtete und dadurch Konzertqualität erreichte. Der Siegeszug des Stücks – von Wien über die Pariser Weltausstellung bis in die internationale Populärkultur des 20. Jahrhunderts – belegt seinen kulturellen Einfluss.

Musikhistorisch markiert der „Donauwalzer“ die Verschmelzung von Gesellschaftstanz und sinfonischem Gestus. Die choreografische Schwingung des 3/4-Takts, das rubatohafte „Schleifen“ der zweiten Zählzeit und die subtile Klangbalance zwischen Streichern, Holzbläsern und Hörnern machen seine Instrumentation zum Musterbeispiel gelungener Tanzmusik-Produktion.

Operette als Gesamtkunst der Leichtigkeit: „Die Fledermaus“ und „Der Zigeunerbaron“

„Die Fledermaus“ (1874) verbindet vokale Brillanz, pointierte Ensembleszenen und orchestrale Eleganz mit einer Champagnerdramaturgie, die soziale Rollen und Maskenspiele in Walzerbewegung setzt. Die Uraufführung am Theater an der Wien eröffnete Strauss die Operettenwelt im großen Stil und schuf das internationale Repertoirestück par excellence.

„Der Zigeunerbaron“ (1885) erweitert diese Klangwelt um ungarisch gefärbte Idiome, üppigere Orchesterfarben und einen deutlich dramatischeren Tonfall. Hier experimentiert Strauss mit gewichtigeren Formen, ohne die melodische Eingängigkeit preiszugeben. Beide Bühnenwerke wurden früh zu Tonträgerklassikern, die die Rezeptionsgeschichte entscheidend geprägt haben und bis heute in neuen Produktionen künstlerisch produktiv „weiterleben“.

Diskographie, Rezeption und kultureller Einfluss

Strauss’ Diskographie ist kaum zu überblicken: unzählige Aufnahmen der großen Walzer („Kaiser-Walzer“, „Geschichten aus dem Wienerwald“, „Frühlingsstimmen“, „Tritsch-Tratsch-Polka“) und der Operettenpartituren dokumentieren eine Interpretationsgeschichte, die von historischer Aufführungspraxis bis zur sinfonischen Klangkultur reicht. Maßstab setzten insbesondere Wiener Spitzenorchester, die seine Musik seit den 1920er-Jahren konsequent pflegen. Die Tradition, Strauss in Neujahrskonzerten prominent zu vertreten, festigte seinen Kanonstatus und verband seine Musik unauflöslich mit Ritualen des Jahreswechsels.

Die kritische Rezeption erkennt in Strauss nicht nur den Lieferanten tanzbarer Ohrwürmer, sondern den Architekten einer Klangsprache, die urbane Eleganz, rhythmische Energie und fein abgestufte Orchestrierung vereint. Viele Werke funktionieren gleichermaßen als Ballmusik und Konzertliteratur; die „Walzersymphonie“ der Teile – Introduktion, Walzerketten, Coda – entspricht einer dramaturgischen Logik, die in der Konzeption an symphonische Großformen erinnert.

Stil, Komposition und Produktion: Was den „Wiener Klang“ ausmacht

Die kompositorische Handschrift von Strauss lebt aus der Verbindung von melodischer Kantabilität und rhythmischem Federgefühl. Charakteristisch sind synkopierte Auftakte, pointierte Holzbläserfiguren, Hornfanfaren und ein Streicherklang, der zwischen schimmerndem Tremolo und kantablen Kantilenen changiert. In der Satztechnik bevorzugt Strauss klare Periodik, doch durch harmonische Würze, modulierte Übergänge und instrumentale Binnenbewegung vermeidet er schematische Wiederholung – sein Arrangement verleiht selbst beliebten Tänzen Kunstcharakter.

Die Produktion von Tanzmusik für große Säle verlangte Präzision: Strauss schrieb „tanzbar“ und „konzertant“ zugleich, balancierte Blech und Holz gegen die Streicher und nutzte perkussive Akzente sparsam, aber wirkungsvoll. Dieser Klang wird im Bewusstsein des Publikums zur kulturellen Signatur Wiens – hörbar vom Ball der Hofgesellschaft bis zu modernen Open-Air-Inszenierungen.

Karriere-Stationen, Auszeichnungen und späte Jahre

Die Ernennung zum Hofballmusikdirektor, internationale Triumphe als Dirigent und Komponist, die Eheschließungen – darunter mit der Sängerin Jetty Treffz – und bedeutende Uraufführungsorte erzählen von einer Laufbahn, die Europa prägte. In den 1880er Jahren wendet sich Strauss wiederholt der Operette zu, während er im Konzertsaal weiterhin mit Walzern und Polkas brilliert. Er stirbt 1899 in Wien; Begräbnis und Nachruhm machten ihn endgültig zur Legende der Wiener Moderne – ein Komponist, dessen Musik in Denkmälern, Stadtspaziergängen und Festkulturen präsent bleibt.

Die Rezeptionsgeschichte des 20. Jahrhunderts – von Rundfunk und Schallplatte bis zum global übertragenen Konzert – hat Strauss’ Werk stabil im Weltrepertoire verankert. Kritische Diskurse über kulturelle Vereinnahmungen änderten daran nichts: Der künstlerische Kern seiner Musik, die Verbindung aus Eleganz und Energie, blieb Maßstab.

Aktuelle Projekte zum 200. Geburtstag: Festivaljahr, Neuproduktionen und Innovation

2025 feiert Wien den 200. Geburtstag von Johann Strauss (Sohn) mit einem ganzjährigen Programm: Operette, Konzert, Tanz, Ausstellungen, Stadtspaziergänge und spartenübergreifende Formate. Neue Produktionen von „Die Fledermaus“ am historischen Uraufführungsort, spezielle Strauss-Konzerte führender Orchester und TV-/Radio-Schwerpunkte würdigen den „Walzerkönig“ in seiner ganzen Bandbreite. Das Stadtmarketing setzt mit App-basierten Walks auf kulturhistorische Vermittlung im urbanen Raum.

Besonders bemerkenswert: Projekte an der Schnittstelle von Tradition und Technologie. Unter dem Titel „Walzersymphonie“ erforschen junge Komponistinnen und Komponisten gemeinsam mit einem Forschungslabor, wie sich KI-gestützte Komposition mit Strauss’ Idiom kreativ verknüpfen lässt – eine zeitgemäße Antwort auf die Frage, wie der Wiener Walzer heute weitergedacht werden kann. Fernsehen, Streaming und internationale Kulturkanäle flankieren das Jubiläum – eine dichte Produktionslandschaft, die Strauss’ Musik ins Heute überträgt.

Fazit: Warum Strauss’ Musik bleibt – und live unwiderstehlich ist

Johann Strauss (Sohn) verbindet Vergnügen und Formkultur, gesellschaftlichen Glanz und musikalische Substanz. Seine Diskographie dokumentiert Interpretationsgeschichte; seine Bühnenwerke beweisen dramaturgische Intelligenz; seine Walzer sind klingende Architektur. Live entfalten diese Partituren ihren besonderen Zauber: der tanzende Puls, das Schweben der Phrasen, der funkelnde Orchesterklang. Wer Strauss hören will, sollte ihn erleben – im Konzertsaal, auf der Operettenbühne, im Festjahr 2025 in Wien. Denn dort, wo Walzer und Stadt ineinandergehen, wird aus Musik eine Kultur – und aus dem „Walzerkönig“ ein lebendiger Zeitgenosse.

Offizielle Kanäle von Johann Strauss (Sohn):

- Instagram: Kein offizielles Profil gefunden

- Facebook: Kein offizielles Profil gefunden

- YouTube: Kein offizielles Profil gefunden

- Spotify: Kein offizielles Profil gefunden

- TikTok: Kein offizielles Profil gefunden

Quellen:

- Wikipedia – Johann Strauss (Sohn)

- Encyclopaedia Britannica – Johann Strauss II: Biography, Compositions & Facts

- Wikipedia – An der schönen blauen Donau

- Encyclopaedia Britannica – The Blue Danube

- Wiener Institut für Strauss-Forschung – An der schönen blauen Donau: Entstehung und Analyse

- Theater an der Wien – Die Fledermaus feiert Premiere (Jubiläumsproduktion)

- Theater an der Wien – Die Fledermaus: Werk- und Produktionsinformation

- Wikipedia – The Gypsy Baron (Der Zigeunerbaron)

- Johann Strauss 2025 Wien – Programmübersicht (Festjahr)

- Johann Strauss 2025 Wien – Walzersymphonie (KI-Projekt)

- Ars Electronica Futurelab – Walzersymphonie: KI und Strauss

- ORF/APA-OTS – ORF-Jahresschwerpunkt zum 200. Geburtstag (2025)

- ORF/APA-OTS – Auftakt zum Strauss-Jahr 2025

- WienTourismus – „ivie“-Walk: Neujahrsspaziergang mit dem Walzerkönig

- Wiener Philharmoniker – Konzert im Musikverein (Strauss-Pastiche, 2025)

- Le Monde – Zum Bicentenaire: Kontext, Rezeption und Debatten (2025)

- Wikipedia: Bild- und Textquelle

Bevorstehende Veranstaltungen

Eine Nacht in Venedig

Erleben Sie Strauss' Eine Nacht in Venedig im Theater am Hagen: Maskenzauber, Walzerklang und ein mitreißendes Bühnenerlebnis. Ein Abend voller Theateratmosphäre, Spielfreude und Operetteneleganz.

Eine Nacht in Venedig – Operette von Johann Strauss

Erleben Sie Johann Strauss' Operette als stimmungsvolles Live-Erlebnis in Straubing. Einführung, Top-Organisation und bekannte Melodien sorgen für einen festlichen Abend im Theater Am Hagen.