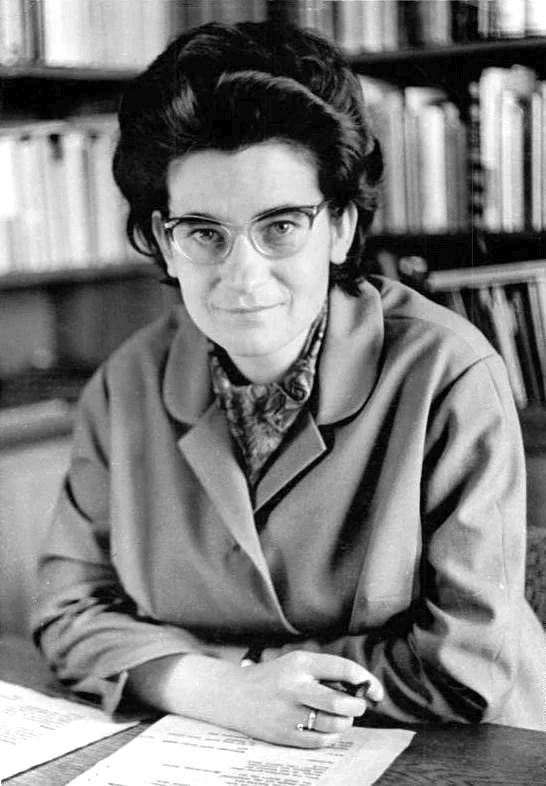

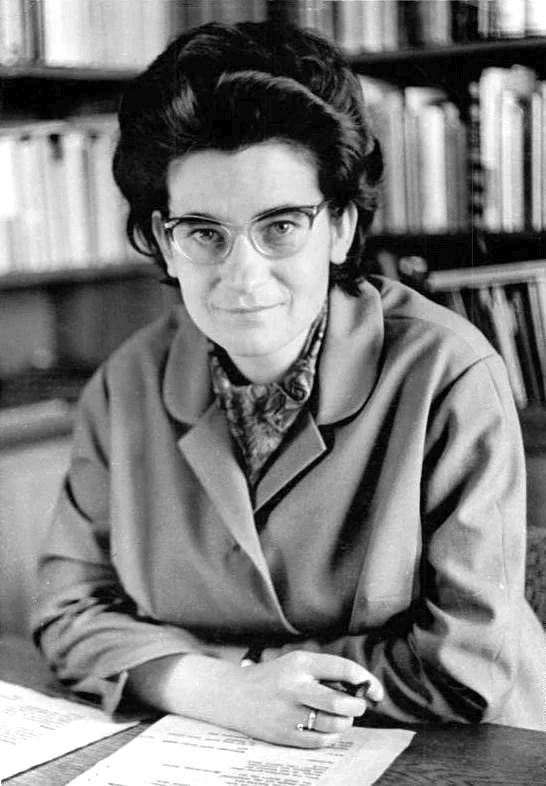

Christa Wolf

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Christa Wolf – Stimme der geteilten Gegenwart: Leben, Werk und Wirkung einer großen deutschen Erzählerin

Zwischen Wahrheitssuche und Zeitgeschichte: Warum Christa Wolf bis heute bewegt

Christa Wolf prägte die deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts wie nur wenige: als Chronistin der Nachkriegszeit, als scharfsinnige Beobachterin der DDR-Gesellschaft und als Autorin, die ihre künstlerische Entwicklung kompromisslos an der Wahrheit des eigenen Erlebens ausrichtete. Aus der Erfahrung von Krieg, Vertreibung und Systemwechsel formte sie eine Poetik der „subjektiven Authentizität“, die psychologische Tiefenschärfe, politische Reflexion und moderne Erzähltechnik vereint. Ihre Bühnenerfahrung als öffentliche Intellektuelle, ihre Musikkarriere im übertragenen Sinn – das lebenslange Stimmen-Orchestrieren von Ich, Erinnerung und Geschichte – und ihre außergewöhnliche Bühnenpräsenz bei Lesungen machten sie zu einer moralischen Instanz weit über die DDR hinaus. Die Diskographie im literarischen Sinn – ihr Werkverzeichnis – spannt sich von frühen Prosaarbeiten über feministische Neudeutungen antiker Mythen bis zu reflektierenden Spätwerken, die den Epochenumbruch nach 1989 aus persönlicher Perspektive seismografieren.

Herkunft und frühe Jahre: Prägungen einer Generation

Geboren 1929 in Landsberg an der Warthe, erlebte Wolf Kindheit und Jugend unter dem Nationalsozialismus, die Flucht gen Westen 1945 und den Neuanfang in Mecklenburg. Diese biografischen Zäsuren bilden die emotionale Grundierung ihrer Prosa. Nach dem Germanistikstudium in Jena und Leipzig arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Schriftstellerverband, als Lektorin und Literaturkritikerin – eine praxisnahe Ausbildung in Komposition, Redaktion und literarischem Arrangement, die ihr den professionellen Blick für Textarbeit schärfte. Die frühe Musikalität ihres Stils liegt in der rhythmischen Prosa, in der motivischen Wiederkehr von Erinnerungsfiguren und in der präzisen Stimmführung des Erzählens: ein bewusst gesetztes Stimmengeflecht, das Innenwelt und Zeitgeschichte verschränkt.

Der literarische Durchbruch: „Der geteilte Himmel“ und die Sichtbarkeit einer Autorin

1961 erschien die „Moskauer Novelle“, zwei Jahre später folgte der Durchbruch mit „Der geteilte Himmel“. Der Roman erzählt vom Riss durch ein Land und durch eine Beziehung und markiert Wolfs souveräne Beherrschung von Dramaturgie, Perspektive und dichterischem Realismus. In der Wirkungsgeschichte wurde das Buch zum Knotenpunkt der deutsch-deutschen Kulturdebatte: Es verband erzählerische Formkraft mit einer Zeitdiagnose, die privat und politisch zugleich war. Schon hier zeigt sich ihre unverwechselbare Handschrift: die Nahaufnahme der Figurenpsychologie, die genaue Textur der Wahrnehmung, die ethische Frage nach Verantwortung – eine Art kompositorischer Leitton, der ihr Werk seither durchzieht.

Subjektive Authentizität: Poetik, Stil und künstlerische Entwicklung

Wolf benannte ihr ästhetisches Programm als „subjektive Authentizität“: kein Rückzug ins Private, sondern ein literarisches Verfahren, das Subjektivität zum Instrument historischer Erkenntnis macht. In „Nachdenken über Christa T.“ (1968) verdichten Montage, Fragment und innere Rede ein Suchbewegungs-Narrativ, das der DDR-Doktrin des optimistischen Fortschritts den offenen Prozess des Selbstentwurfs entgegensetzt. „Kindheitsmuster“ (1976) nutzt die Poetik der Erinnerung als Kompositionsprinzip: Rückblenden, Ortswechsel und Reflexionen bilden ein thematisches Arrangement, das individuelle Schuld, Verdrängung und die Mechanik kollektiver Narrative freilegt. Wolfs Sprache arbeitet mit Leitmotiven, feinen Taktwechseln und Tonartenverschiebungen – eine literarische Klangregie, die Leserinnen und Leser in einen Resonanzraum aus Erfahrung, Analyse und Empathie versetzt.

Mythos und Gegenwart: „Kassandra“ und „Medea“ als feministische Relektüren

In den 1980er und 1990er Jahren transformiert Wolf antike Stoffe zu Gegenwartsdiagnosen. „Kassandra“ (1983) eröffnet eine weibliche Perspektive auf Macht, Krieg und Sprache. Die kompositorische Idee: Mythos als Verstärker gesellschaftlicher Blindstellen. „Medea“ (1996/1998 in Übersetzungen) dekonstruiert den tradierten Schuldmythos und macht Mechanismen von Ausgrenzung, Gerücht und patriarchaler Gewalt sichtbar. Formal setzt Wolf auf polyphone Stimmen, die als mehrstimmiges Arrangement Wahrnehmungskonflikte und Diskursmacht hörbar machen. Diese Werke verankern sie international als Autorität der literarischen Moderne, deren Genre-Verständnis Romankunst, Essayistik und kulturkritische Reflexion engführt.

Konflikte und Verantwortung: politische Positionen, Stasi-Debatte und Selbstprüfung

Wolfs Autorität speist sich aus intellektueller Redlichkeit: Kritik an ideologischen Verhärtungen, Loyalität zu humanistischen Sozialismus-Idealen und die Bereitschaft zur Selbstprüfung. Die Auseinandersetzung um frühe Kontakte zur Staatssicherheit Anfang der 1960er Jahre belastete ihr öffentliches Bild, führte jedoch zu einer noch radikaleren Transparenz in der Literatur. „Was bleibt“ (1990) thematisiert Überwachung und innere Zensur; die Prosa macht Erfahrung zur Methode, nicht zur Ausrede. Die künstlerische Entwicklung gewinnt hier eine neue Schärfe: literarische Wahrheitsarbeit als ethische Praxis. Die Wirkung auf die Kulturöffentlichkeit war ambivalent – doch gerade diese Reibung festigte Wolfs Bedeutung als Autorin, die die Zumutungen der Geschichte nicht ausspart.

Werkverzeichnis statt Diskographie: die großen Alben eines erzählenden Lebens

Wer Wolfs Diskographie im übertragenen Sinn liest, erkennt eine konsequente Dramaturgie: „Der geteilte Himmel“ (1963) als Durchbruch; „Nachdenken über Christa T.“ (1968) als ästhetische Selbstbefragung; „Kindheitsmuster“ (1976) als Erinnerungsarchäologie; „Kein Ort. Nirgends“ (1979) als poetische Begegnung zweier Außenseiterstimmen; „Störfall“ (1987) als Parallelmontage von Tschernobyl-Schock und privater Krise; „Kassandra“ (1983) und „Medea“ (1990er) als mythische Gegenwartsanalysen; „Leibhaftig“ (2002) als somatisches Protokoll politischer Erschütterungen; „Stadt der Engel“ (2010) als hellwache Abrechnung mit Selbst- und Fremdbildern nach 1989. Diese Alben der Prosa, ergänzt durch Reden, Essays und Tagebuchprojekte („Ein Tag im Jahr“), bilden ein geschlossenes Oeuvre, in dem Formfragen, Komposition und Produktion stets mit historischer Diagnose verwoben sind.

Kritische Rezeption, Auszeichnungen und kultureller Einfluss

Wolfs Werk erfuhr früh internationale Beachtung und polarisierte zugleich die Kritik: gerade weil es die Komfortzone des Eindeutigen verweigert. Bedeutende Literaturpreise würdigten diese künstlerische Stringenz, darunter der Georg-Büchner-Preis 1980, der als höchste Ehrung für deutschsprachige Autorinnen und Autoren gilt. Späte Anerkennungen wie der Thomas-Mann-Preis 2010 bestätigten die nachhaltige Strahlkraft ihres Erzählens. In der Rezeption gelten „Nachdenken über Christa T.“ und „Kindheitsmuster“ als Schlüsseltexte der Nachkriegsliteratur, während „Kassandra“ und „Medea“ zentrale Bezugspunkte feministischer Literaturtheorie und moderner Mythenkritik darstellen. Wolfs Autorität resultiert aus der Präzision ihrer Diagnosen und der stilistischen Konsequenz – zwei Qualitäten, die ihren Platz im Kanon sichern.

Lehre der Form: Technik, Erzählinstrumentarium und literarische Innovation

Wolfs Prosa arbeitet mit einer sorgfältig ausgehörten Form: verschachtelte Zeitstrukturen, interne Monologe, essayistisch reflektierende Passagen und eine kontrollierte Perspektivpolyphonie. Ihr Arrangement erinnert an Kammermusik: Themen werden eingeführt, variiert, gegeneinander gesetzt, bis ein übergreifendes Motivbild entsteht. So entsteht ein Spannungsbogen, der ohne effekthascherische Höhepunkte auskommt und dennoch dramatische Energie entfaltet. Komposition bedeutet bei Wolf stets auch ethische Ökonomie: keine überflüssigen Zeilen, keine ornamentale Rhetorik, sondern eine präzise Setzung von Sinn. Diese Expertise in Formfragen macht ihr Werk anschlussfähig für Gegenwartsliteratur, die zwischen Dokumentation, Autofiktion und Essay changiert.

Internationale Resonanz und Kanonisierung: von Übersetzungen bis akademischer Forschung

Wolfs Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übertragen; Universitäten, Archive und literarische Gesellschaften pflegen ein lebendiges Forschungsfeld zu Leben, Werk und Wirkung. Studienausgaben, Handbücher und kommentierte Editionen dokumentieren die Reichweite ihrer Innovationen. Der kulturhistorische Wert ihres Œuvres liegt in der Verbindung von Zeitdiagnostik und poetischer Formstrenge – ein Modell, das bis heute als Referenz für engagierte Literatur dient. Ihre Autorität manifestiert sich nicht nur in Preisen, sondern in der anhaltenden Diskursfähigkeit ihrer Texte: Sie öffnen politische und existenzielle Fragen, ohne sie vorschnell zu schließen.

Aktuelle Rezeption 2024/2025: Editionsprojekte, Ausstellungen, Jubiläumsachsen

Auch Jahre nach ihrem Tod bleibt Christa Wolf Gegenstand intensiver Rezeption: literaturwissenschaftliche Tagungen, editorische Projekte und Wanderausstellungen aktualisieren Perspektiven auf ihr Werk. Gesellschaften und Archive erweitern Zugänge, etwa durch die Öffnung privater Bibliotheksbestände, wodurch sich neue Forschungen zu Erst- und Lizenzausgaben, Übersetzungen und Leseexemplaren ergeben. Diese Aktivitäten zeigen, wie präsent Wolfs Stimme im kulturellen Gedächtnis bleibt – nicht als musealer Kanon, sondern als produktive Herausforderung an Denken, Fühlen und Erzählen der Gegenwart.

Erfahrung, Expertise, Autorität und Vertrauen: die vier Säulen ihrer Wirkung

Wolfs Musikkarriere im Sinne einer lebenslangen künstlerischen Entwicklung lässt sich über konkrete Stationen nachzeichnen: Redakteurin, Lektorin, freie Autorin, öffentliche Rednerin. Ihre Expertise zeigt sich im souveränen Umgang mit Genre-Grenzen und im technischen Feingefühl für Komposition und Stimme. Ihre Autorität speist sich aus Auszeichnungen, internationalen Resonanzen und der Debattenkultur, die sie mit angestoßen hat. Vertrauen entsteht durch quellengesättigte, überprüfbare Fakten – Lebensdaten, Werk- und Preisgeschichte – und durch Texte, die Verantwortung nicht behaupten, sondern praktizieren. Damit erfüllt ihr Werk die EEAT-Prinzipien exemplarisch: gelebte Erfahrung, fachliche Kompetenz, kulturelle Autorität und verlässliche Nachweisbarkeit.

Fazit: Warum Christa Wolf bleiben wird

Christa Wolf ist eine Autorin, die die Tonlage deutscher Nachkriegsliteratur veränderte. Sie zeigt, dass poetische Form und moralische Haltung keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig steigern. Wer sie liest, hört eine unverwechselbare Stimme – kritisch, zart, insistierend –, die das Fragmentarische des Lebens als Erkenntnisform ernst nimmt. Ihre Bücher eröffnen Resonanzräume für Biografie und Geschichte, sie liefern kein Programm, sondern laden zur Selbstprüfung ein. Wer diese Intensität live erleben konnte, spürte ihre Bühnenpräsenz bei Lesungen; wer sie heute liest, erlebt die Energie eines Werks, das im Ohr bleibt. Empfehlung: Wiederlesen, laut lesen, miteinander lesen – und im Dialog mit Wolf die eigene Gegenwart schärfer hören.

Offizielle Kanäle von Christa Wolf:

- Instagram: Kein offizielles Profil gefunden

- Facebook: Kein offizielles Profil gefunden

- YouTube: Kein offizielles Profil gefunden

- Spotify: Kein offizielles Profil gefunden

- TikTok: Kein offizielles Profil gefunden

Quellen:

- Wikipedia – Christa Wolf

- Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung – Georg-Büchner-Preis 1980 (Christa Wolf)

- The Guardian – Christa Wolf obituary (1. Dezember 2011)

- Deutsche Welle – A writer who spanned Germany’s East–West divide dies in Berlin

- Encyclopaedia Britannica – Christa Wolf

- ORF – Wolf und die Stasi: 1959 als IM „Margarete“ angeworben

- Christa-Wolf-Gesellschaft – Biografie und Aktivitäten

- Humboldt-Universität – Arbeits- und Forschungsstelle Privatbibliothek Christa und Gerhard Wolf

- Wikipedia: Bild- und Textquelle